BLOGブログ

【実例付き】過疎化を救う鍵は「関係人口」 新しい関係性を詳しく解説

こんにちは!株式会社ビーライズの代表、波多間です。

弊社ビーライズは、広島を拠点にしながら東京・大阪といった大都市圏でも活動を展開しているXR・メタバース開発会社です。このように地方と都市の両方に関わっている立場だからこそ、東京の大企業からは見えづらい“地方のリアル”や、地方自治体が抱える構造的な課題が見えてきます。

また、私たちは自治体向けのメタバースや地域DXの開発にも取り組んでおり、2025年3月には島根県海士町と連携協定を締結しました。

こうした取り組みを通じて感じたのは、日本という国の未来を支えるには、地方の“衰退”をただ受け入れるのではなく、

“つながり”をどう再構築するかを真剣に考えるべきだということ。

そしてそのためには、デジタル技術を使って、いかに「新しい関係性」を補完・再設計できるかが鍵になるということです。

本記事では、地方の過疎化や関係人口、そしてバーチャル故郷という構想について、現場からの視点も交えながら考えてみたいと思います。

目次

人口減少と東京一極集中のいま

日本は現在、急速な人口減少の只中にあります。2010年に1億2,800万人だった総人口は、2023年には1億2,400万人を下回り、減少傾向は今後も続くと見られています。少子化の影響により、出生数は年間75万人を割り、死亡数は150万人前後。自然減のスピードは加速しています。

その一方で、若者を中心に都市部への移動が続いています。特に東京圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)には日本の人口の3割以上が集中しており、若者の地方からの流出が止まりません。その結果、東京では住宅価格の高騰や交通インフラの過密、災害リスクの集中といった課題が生まれ、一方の地方では高齢化・過疎化・経済活動の低下が深刻化しています。

この「都市と地方の非対称なバランス」は、日本の社会システムそのものの持続可能性を脅かしつつあります。

さらに、東京が「実家」である人や、もともとの地方の実家がすでに存在しない人にとって、災害時の避難先・疎開先が存在しないというリスクも顕在化しています。このような人々にとって、関係人口としての地域との関係性は、単なる「つながり」以上に、「安心の拠点」として機能する可能性があります。

バーチャルで地域とつながることにより、現実の地方自治体と協働した受け入れ体制や共助関係が築ければ、そこは“もう一つのふるさと”となりえるのです。

過疎地域が消えてはいけない理由

地方の過疎化は、単に人口が減って寂れるだけの話ではありません。その影響は、日本全体の安全保障・食料供給・文化的多様性にまで及びます。

まず第一に、過疎地は自然への玄関口という役割を担っています。過疎地の多くは山間部や沿岸部など、自然環境と密接に関わっている地域です。人の手によって管理されてきた山や川、農地が放置されれば、土砂災害や洪水のリスクが増し、国土の安全が脅かされます。

第二に、これらの地域は農業・漁業・林業といった第一次産業の基盤でもあります。過疎地の消滅は、日本の食料自給率や資源供給力の低下に直結し、国際的なリスクが高まった際に深刻な影響をもたらします。

第三に、文化の維持・継承の最前線であることも忘れてはいけないポイントです。地方には古くから続く伝統行事、方言、祭り、自然信仰など、多様で貴重な文化が根づいています。こうした文化的蓄積が失われれば、日本という国の「多層的なアイデンティティ」も失われかねません。

そして第四に、地方が消えるということは、都市の過密が加速することでもあります。地方は都市の“余白”としての役割も担っており、その喪失は都市生活の質の低下や、都市自体の脆弱性につながります。

「関係人口」という第三の関わり方

過疎地域を維持するために「移住せよ」と言っても、それが現実的でないことは明らかです。そこで近年注目されているのが「関係人口」という概念です。

関係人口とは、その地域に住んでいないが、継続的に関わりを持ち続けている人たちを指します。

- 地域のイベントやボランティアに定期的に参加する

- 特産品を購入し続ける、または販路開拓を支援する

- SNSなどでその地域の魅力を継続的に発信する

- 地域に友人や縁故があり、定期的に訪れる

こういった関わりは定住せずとも関係を築くことができる手段です。ポイントは「関わり続ける」という関係性の持続であり、これこそが新しい地域支援のかたちとして広がりを見せています。

弊社ビーライズと連携を結んだ島根県・海士町は、まさに関係人口創出の成功事例です。独自の「大人の島留学」制度や「関係人口アンバサダー制度」により、都市部の若者と継続的な関係を築くモデルを確立しています。

海士町とビーライズの取り組みについてはこちらのプレスをご覧ください。

デザインとは「関係性をつくる」こと

こうした「関係人口」の視点を深めていくと、必然的に浮かび上がるのが「関係性とは何か?」という問いです。

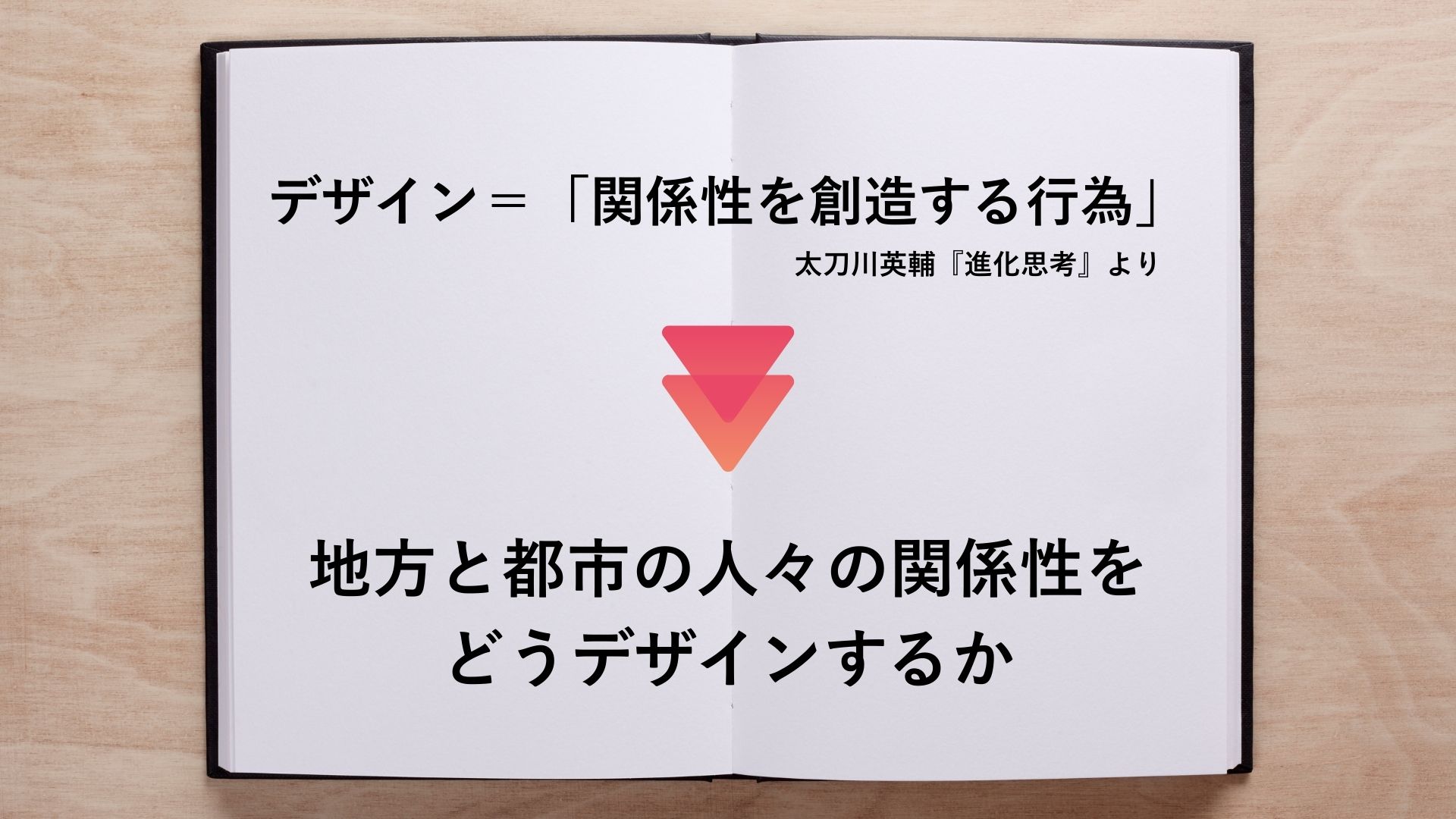

デザインを、単なるモノやサービスの造形だと考えると限界があります。太刀川英輔氏の『進化思考』では、デザインとは「関係性を創造する行為」であり、人と人、人とモノ、人と自然など、さまざまな間に新しいつながりを生み出す営みだと定義されています。

この観点に立つと、「地方と都市の人々の関係性をどうデザインするか」という問いが、地域活性化の本質に直結することが見えてきます。

故郷とは何か?そしてなぜそれを感じるのか

都市に住む人が、ふとしたときに感じる「故郷への想い」には、多くの場合共通する“きっかけ”があります。

- 頼んでいないのに届いたお米や野菜

- 「最近どうしてる?」という、おせっかいなメッセージ

- 年賀状や季節のたより

こんな関わりはすべて、無償の愛=自然なおせっかいに通じています。都市では効率と合理性が優先され、「頼んだものが届く」のが当たり前です。しかし、頼んでもいないのに気にかけてくれる存在に人は弱く、そこに温かみや帰属感、安心感を感じるのです。

バーチャル空間で「故郷」をつくれるか?

このような「関係性としての故郷」を、もしバーチャル空間で再現できたとしたらどうでしょうか?

- 季節ごとに、バーチャル集落から空や田んぼの写真が届く

- 自分の植えたバーチャルの樹木が少しずつ成長する

- 「元気にしてるかい?」と話しかけるAIおばあちゃんの声

これらは情報ではなく、感情に触れる「関係性の体験」です。

ビーライズでも、XR・バーチャル技術を活用した「関係人口の可視化・創出」に取り組んでおり、都市と地方の新たなつながり方の社会実装を進めています。バーチャルでも、心がつながり続ける仕組みを私たちは本気で設計しています。

「物語の連続性」を取り戻す

人間には、自分の人生が「どこから来て、どこに向かっているのか」という物語が必要です。

かつての故郷には、「生まれた場所=今いる場所=将来の場所」という連続性が自然に存在しました。しかし現代では、それが断絶しがちです。

だからこそ、バーチャル空間であっても「自分の物語が続いている」と感じられるような仕組み──たとえば、自分だけの記憶が蓄積される場所や、人との関係が成長していく感覚──をデザインすることが、心の拠り所になる可能性があるのです。

結び:都市と地方をつなぐのは「関係性」

いま地方が求めているのは、単なる人材でも投資でもありません。

それは「関係性」であり、「見返りを求めないまなざし」であり、そして「ともに物語を育ててくれる誰か」です。

そして都市に生きる私たちにとっても、そうした場所は「もうひとつの自己」と出会う空間となりえます。

バーチャルであっても、人と人、人と地域、人と物語の関係性が丁寧にデザインされるならば──そこは立派な「第二のふるさと」となり、未来の関係人口を育てる基盤になるはずです。

これからの地方創生は、「人を集める」のではなく、「人の心が集まる場所」をどう創るか。

その鍵は、現代的な“関係性のデザイン”にあるのかもしれません。

弊社は、地方の事情への深い理解と最新のXR技術に基づいたご提案を得意としております。こちらのお問い合わせページよりお気軽にご相談ください。

またこちらのお役立ち資料ページからは、弊社が提供するコンテンツやXR技術の用語集などの資料を無料でご請求いただけます。併せてご覧ください。

サービスのご紹介

ビーライズは、非接触のバーチャルイベント、仮想空間での次世代型トレーニング、今までにない体験コンテンツなど、「デジタルならではの体験」を開発・実装しています。サービスの詳細や弊社の会社案内についてはこちらからダウンロードください。

資料のダウンロードはこちらPROFILE

- 株式会社 ビーライズBeRISE

- 株式会社ビーライズは、「デジタルで明日を変えよう」をビジョンにかかげ、XR領域でバーチャルワールド活用サービスを提供するテクノロジーカンパニーです。リアルな3DCGとアプリケーション・web開発、アイデアを組み合わせた最先端ソリューション開発を強みとしています。