BLOGブログ

5Gやメタバースが遠隔医療をどう変える?-過去の事例や今後の展望をご紹介-

こんにちは!株式会社ビーライズ 企画開発部です。

ここ最近のメタバースブームは多くの人が感じていると思います。バーチャル空間内でアーティストがライブをしたり、アミューズメントパークが開設されたり、世界中でさまざまなことがバーチャルな空間で行われています。そんな中、今回は「遠隔医療」というテーマで、5GやVR、メタバースについて紹介していきたいと思います。

これまで行われてきた有名どころの取り組みを解説しながら、弊社のサービスや筆者の期待感も最後に紹介させていただきますので、ぜひ最後まで読んでもらえると嬉しいです!

目次

1. これまでの遠隔医療

遠隔医療とは?

まずは簡単に遠隔医療についてご説明します。多くの方の遠隔医療のイメージとしては、物理的距離が離れている医師と患者がzoomなどのオンライン通話を使用して話をするようなものではないでしょうか?

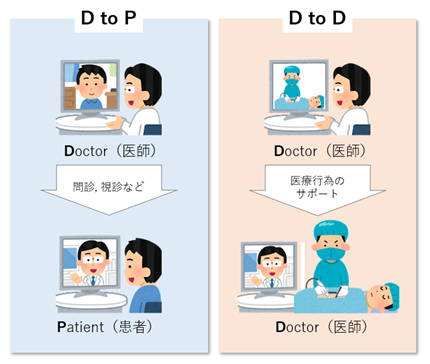

それも遠隔医療なのですが、実は遠隔医療と一言で言ってもどういった形でサービスを提供しているかで種類が分かれます。これだけは押さえておきたい種類分けとしては、医師がサービスを提供する対象が患者さんか医師かという分類です。

下の図に示すように、医師が遠方の患者さんに対してオンラインで問診などをする形を「Doctor to Patient:D to P」と呼び、遠方にいる医師の医療行為を熟練の医師がオンラインでサポートする形を「Doctor to Doctor:D to D」と呼びます。

この後有名な事例も紹介するので、そちらでもイメージがつくと思います!

これまでの遠隔医療と5Gとの関係性

次に遠隔医療の今日までの簡単な歴史を振り返ってみましょう。日本で遠隔医療が初めて正式に登場したのは1997年だと言われています。今と比べて、当時の通信速度はかなり遅く、通信容量はかなり小さかったため、遠隔医療は実用的でないと言われていました。

しかし、2015年に起きたスマートフォンの登場・普及や、2019年から世界各国で順次利用開始となった5Gの登場によって、遠隔医療への取り組みは世界的に加速度を増しました。

5Gとは?

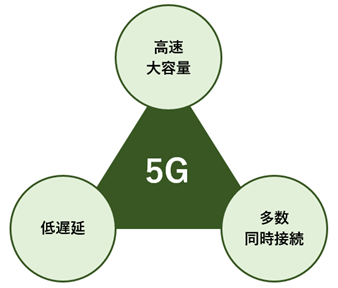

遠隔医療の発展の後押しとなった5Gとは、第5世代移動通信システム(5th Generation)のことで、現時点で最新の通信技術のことです。主な特徴として「高速大容量」、「低遅延」、「多数同時接続」の3つがよく挙げられます。

それぞれの活用例としては以下のような感じです。

高速大容量

…スマホで2時間の映画を2秒でダウンロードでき、さらに友達にそのデータを短い待ち時間で送ることができます。

低遅延

…最近よく使われるオンライン授業やオンライン会議で、相手との遅延がほとんどなく、自然な会話が可能になります。

多数同時接続

…家電とスマホが繋がっている方も増えているのではないでしょうか。5Gではより多くの機器がネットワークで繋がるようになります。

では実際の遠隔医療の事例をご紹介していきます。ここでは日本で行われてきた5G×遠隔医療の取り組みの中で、「D to P」「D to D」の有名どころをそれぞれ1つずつ紹介します。

事例紹介(D to P:長野県伊那市 INA Health Mobility)

まずはD to Pの例として、長野県伊那市が行ってきたモバイルクリニック事業「INA Health Mobility」があります。こちらは医師の乗らない遠隔診療専用車両です。この車がどこでも患者のところまで駆けつけ、患者は車内にあるモニター越しに医師の診察を受けることができます。

できることは患者から話を聞く問診だけではありません。例えば遠隔で患者の心音を聴く、聴診も行うことができます。どのように行うかというと、車内に乗車している看護師が患者に聴診器が当てることで、遠隔にいる医師がその心音を聴くことができます。

患者の心音データを遠隔の医師に遅延なくリアルタイムに伝達できることが、5Gの強みですね!

事例紹介(D to D:株式会社NTTドコモ モバイルSCOT)

こちらは遠隔地でも高度な医療を提供することができる、株式会社NTTドコモのD to Dサービス「モバイルSCOT」です。さきほどのINA Health Mobilityと同様、車両内で医療が提供されるのですが、先ほどとは違ってモバイルSCOTでは手術が行われます。

どのように医療が提供されるのかというと、車両で患者のもとに向かい、車両内にある治療室で手術を行います。その際に遠隔にいる熟練の医師がカメラなどで患者の状態を確認し、適切な判断や指示を現場の医師に伝えます。

このことによりこれまで医療体制が不十分であった僻地に医療を提供できたり、迅速かつ適切な判断が求められる災害現場での救急医療が、より高度に提供できるようになったりとさまざまな課題を解決することができます。5Gと遠隔医療のメリットですね!

手術場面においては特に5Gの重要性が増します。患者の状態を把握するにはなるべく多くの情報が必要であり、状態をリアルタイムに把握するためにはその情報伝達に遅延がなるべくないことが必要となります。このことからも5Gは重要な役割を担うことがわかると思います。

2. これからのメタバース時代の遠隔医療

筆者の期待感

5Gが得意とする「高速大容量」「低遅延」「多数同時接続」は高度な仮想空間を作り出す上で重要であることから、最近流行りのメタバースにも影響してきます。

メタバースについて一言で説明すると「インターネットに繋がった3次元のバーチャル空間で、ユーザー同士が様々なコミュニケーションやコンテンツを楽しめる世界」といったところでしょうか。

過去の記事で詳しく解説していますのでこちらからご確認ください!

ここ最近少しずつですが、メタバースを活用して医療を提供しようとする動きが見え始めています。

今後メタバースが普及した場合、遠隔医療はさらにどうなっていくのか、筆者なりの期待感も少しだけ紹介させてください。

筆者の予想では、近い将来、メタバース空間内にバーチャル病院ができて、どこにいても誰であっても医師の診察が受けられる世界が訪れると考えています。患者はヘッドマウントディスプレイを被ってメタバースに没入して参加することもできますし、PCやスマホからでも気軽に参加できます。

バーチャル病院にいる医師は別に同一人物である必要はありません。医師アバターだけバーチャル病院に置いておいて、アバターに入る「中の人」はその都度予定が空いている全国の医師が自由に交代することができます。このことでいつでもどこからでも気軽に柔軟に医療サービスを提供することが可能になります。

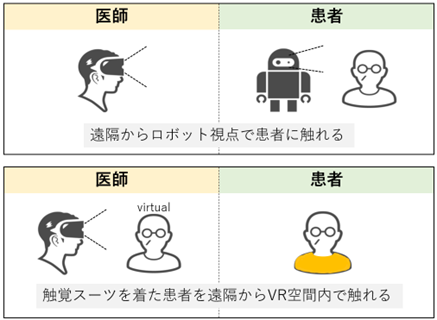

現在の技術ではバーチャル病院で提供できるサービス内容は、患者の話を聞く問診くらいに限られるかもしれません。しかし、今後技術が進歩していけば、遠隔にいても患者に触れて診察する触診なんかも実現できるかもしれません。

例えば、遠隔地に自分の分身としてロボットを置いて、そのロボット視点で遠隔から患者に触れたり、VR空間内でアバターの患者に触れたりします。このとき「触れた感覚」を遠隔でも感じ取れるために必要なのが、触覚デバイスです。触覚デバイスにもグローブ型やスーツ型、ペン型など種類はさまざまありますが、いずれもまるで何かに触れたような感覚や触れられた感覚を再現することができます。ただし、触診となると単に触れられるだけではなく、皮膚の柔らかさや関節の硬さ、場合によっては熱感も感じ取れた方が良いため、現状以上に触覚デバイスの進歩が求められます。VRやメタバースの発展とともに触覚デバイスもどんどん発展していくのではないでしょうか。

また、メタバースが持つ「特有の匿名性」というものが医療を変える可能性があると考えています。

メタバースの特徴として「なりたい自分になれる」「何者にでもなれる」というポイントがあります。女性が男性になれたり、90歳のおじいちゃんが1歳の赤ちゃんになれたり、人間がドラゴンになったりなんかもできます。見た目だけでなく声もコナン君みたいに自由に変えることができます。このことが医療を変える匿名性につながると思っています。

今の世の中には、女性の産後の尿漏れや高齢者の便漏れ、精神的にしんどい方など、自分のことで悩んでいるけど気軽に相談できる場所が近くになかったり、そもそも専門家が少なかったりする領域があります。

こういった領域に対して、メタバースは効果を発揮すると考えています。現実では顔を出して相談するのは難しい深刻な内容でも、何にでもなれるメタバースなら、匿名性を確保しながら直接医師に相談しに行くことができます。

直接本人の身体に介入しなければいけない、眼科や外科手術などはメタバースに向かないかもしれませんが、そこは現実世界とメタバースの棲み分けになってくるのではないでしょうか。

将来的には、診療科や診察内容に関して、現実世界でメジャーなものとメタバースでメジャーなものみたいな区分けも生まれるかもしれませんね。

3. 弊社サービスとその可能性

筆者の個人的な妄想を書かせていただきましたが、最後に弊社のサービスと今後の可能性について少し触れさせてください。

弊社はもともと安全シミュレーターなどの研修用VRコンテンツを開発していましたが、近年ではメタバース空間の開発を進めたり、医療系のコンテンツ制作も増えたりしています。

メタバース空間の開発事例でいうと、自分以外のユーザーたちと同じ空間に集まってスポーツ観戦をする「バーチャルワールド広島」や「メタカープ」などがあります。

医療系コンテンツだと、現在ご紹介できるものとしては救急医療のシミュレートができる「EVR」があります。

弊社はCG制作に強みがあるため、その強みを生かしたフルCGでのリアルな現場体験を可能にしています。救急の現場は特に迅速かつ適切な判断や治療が求められるため、新人医師にとって練習できる環境は重要です。VRシミュレーター「EVR」では、リアルな現場体験を繰り返し練習することができます。VRならではの失敗も許される訳です。

また、VR空間内での練習中の行動履歴を後から確認することも可能です。詳しくはこちらからご確認ください!

弊社の近年の流れとして、メタバース開発や医療系コンテンツ開発は柱となりつつある事業です。だからこそ、この2本の柱を組み合わせたメタバース空間での医療コンテンツ開発は、弊社でも今後さまざまな展開を生めるのではないかと楽しみにしています。

ぜひ一緒に次世代の医療の可能性を探っていきませんか?

4. まとめ

今回は5Gと遠隔医療というテーマのもと、これまでの有名な事例や今後メタバースが普及した場合の筆者の展望などをご紹介させていただきました。

世の中全体の期待感や筆者個人の期待も少なからず入った内容ではありますし、医療関係の法整備の必要性などの課題もありますが、メタバースが医療に何かしらで影響してくるのは確実だと思います。

ただ、筆者個人としては「メタバースの流行りに乗りたいから!」ではなく、その先にある「悩んでいる患者さんや同じ医療従事者たちのこれを解決したいんだ!」という目的を大事にしていきたいなと思っています!

ビーライズでは、このようなメタバース空間の開発や医療シミュレーター開発などさまざまな目的のVRコンテンツの制作を行っております。弊社でのさまざまなXRコンテンツの制作事例や、XRソリューションについては気になることがございましたら、こちらからお問い合わせください!担当者よりご回答させていただき、資料もお送りさせていただきます。

サービスのご紹介

ビーライズは、非接触のバーチャルイベント、仮想空間での次世代型トレーニング、今までにない体験コンテンツなど、「デジタルならではの体験」を開発・実装しています。サービスの詳細や弊社の会社案内についてはこちらからダウンロードください。

資料のダウンロードはこちらPROFILE

- 株式会社 ビーライズBeRISE

- 株式会社ビーライズは、「デジタルで明日を変えよう」をビジョンにかかげ、XR領域でバーチャルワールド活用サービスを提供するテクノロジーカンパニーです。リアルな3DCGとアプリケーション・web開発、アイデアを組み合わせた最先端ソリューション開発を強みとしています。